Comment la linguistique computationnelle révèle les

tendances cachées des CDN à l’échelle mondiale.

Alors que les pays

préparent leurs prochaines Contributions Déterminées au Niveau National (CDN)

dans le cadre de l’Accord de Paris, une nouvelle étude menée par ESCP Business

School et l’Universitat Autónoma de Barcelona, publiée dans Nature Sustainability,

révèle que ces engagements climatiques reflètent non seulement des objectifs de

réduction des émissions, mais aussi des priorités économiques, technologiques

et politiques plus larges - avec des variations significatives en matière

d’ambition et de transparence.

En utilisant la

linguistique computationnelle, les chercheurs ont analysé plus de 300 CDN et

identifié 21 groupes thématiques, regroupés en sept grandes catégories. Leurs

conclusions mettent en évidence les arbitrages et les facteurs sous-jacents qui

façonnent les stratégies climatiques nationales - ainsi que les lacunes qui

pourraient compromettre leur mise en œuvre.

Principaux

enseignements : comment les pays définissent leurs engagements climatiques

• Les économies développées (ex. : États-Unis,

Union Européenne, Japon) mettent l’accent sur des objectifs chiffrés de

réduction des émissions, mais fournissent souvent peu de détails sur les

mécanismes politiques et les engagements financiers. Les premières CDN des pays

à hauts revenus étaient souvent succinctes, se limitant principalement à des

objectifs plutôt qu'à des stratégies concrètes.

• Les pays en développement intègrent l’action climatique dans les ODD (Objectifs de développement durable), articulant leurs CDN autour de la croissance économique, de la réduction de la pauvreté et de la résilience climatique. Cela reflète des priorités nationales plus larges et les arbitrages entre réduction des émissions et développement socio-économique.

• Les économies dépendantes des ressources (ex. : Brésil, Russie,

certains pays de l’OPEP) mettent fréquemment en avant les risques économiques

liés aux efforts mondiaux d’atténuation, en particulier les perturbations

potentielles pour les économies dépendantes des énergies fossiles. Cependant, certains

reconnaissent également les opportunités qu’offre une transition vers des

économies plus diversifiées et circulaires.

• Les pays vulnérables au climat (ex. : Petits États

insulaires en développement, certaines régions d’Afrique subsaharienne)

consacrent une part importante de leurs CDN à l’adaptation au changement

climatique, soulignant leur contribution historique négligeable aux émissions

mondiales et appelant à un soutien international renforcé.

Comment les engagements

climatiques ont évolué

Les CDN varient

considérablement en longueur - de 96 mots (première CDN du Kazakhstan) à 76 275

mots (CDN mise à jour du Venezuela) - mais leur focus thématique a évolué. Les

premières soumissions des pays les plus riches étaient souvent brèves et axées sur

les objectifs, tandis que les pays en développement adoptaient une approche

plus large, intégrant des enjeux de développement. Au fil du temps, les mises à

jour se sont orientées vers des objectifs d’atténuation plus détaillés et une

comptabilisation structurée des émissions de gaz à effet de serre.

Toutefois, une lacune

majeure persiste : de nombreux engagements manquent encore de transparence, en

particulier sur les financements et la mise en œuvre. Comme l’explique

Ivan Savin, Professeur associé à ESCP Business School et auteur principal de

l’étude : « Cette étude met en lumière une fracture dans les engagements

climatiques : les pays les plus riches se concentrent sur des objectifs

chiffrés mais sans détails concrets sur les politiques, tandis que les pays en

développement intègrent l’action climatique dans leurs priorités économiques et

sociales. Pourtant, des lacunes persistent, notamment en matière de

transparence sur le financement et les politiques spécifiques. Sans des

engagements plus clairs et redevables, les objectifs de l’Accord de Paris risquent

de rester lettre morte ».

Pourquoi ces conclusions sont essentielles et ce qui doit changer

Cette recherche révèle

un écart important dans la mise en œuvre des politiques climatiques à l’échelle

mondiale. Bien que de nombreuses CDN soient devenues plus détaillées, elles

restent très hétérogènes, rendant difficile la comparaison des engagements et

la responsabilisation des États.

Pour garantir de réels

progrès, l’étude souligne la nécessité des :

• Formats de reporting

standardisés pour une transparence et une comparabilité accrue.

• Mécanismes de

responsabilisation renforcés pour suivre les progrès au-delà des seuls

objectifs de réduction des émissions.

•Engagements financiers

plus clairs pour traduire les promesses en actions concrètes, en particulier

dans les pays en développement.

Sans ces améliorations,

l’Accord de Paris risque de rester une simple déclaration d’intentions plutôt

qu’un cadre réel de réduction des émissions. Cette étude apporte une

perspective fondée sur les données quant à la manière dont les pays

communiquent leurs priorités climatiques - et ce qui doit évoluer pour rendre

ces engagements plus efficaces.

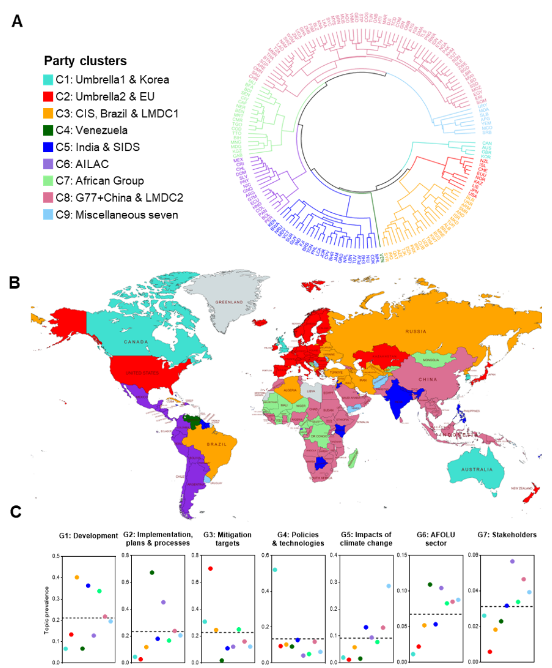

Figure 1. Regroupement

des parties à l’Accord de Paris et prévalence des thématiques.

(A) Dendrogramme radial

classant les parties selon la prévalence des thématiques dans leurs CDN.

(B) Carte représentant

neuf clusters de parties à l’Accord de Paris.

(C) Prévalence moyenne de chacun des groupes thématiques parmi les clusters identifiés. À noter : les échelles des axes y des sept graphiques sont différentes. Les lignes en pointillés indiquent la moyenne pour chaque groupe thématique à travers les neuf clusters. Les couleurs sont cohérentes entre les trois sous-figures.